揽胜摘星丨中国科学院宁波材料技术与工程研究所燃料电池技术团队科研进展

我们坚信,每一项科技创新的背后,必然存在着一支团结协作且勇于创新的卓越团队,每一个重大的科学突破都应该有机会用于解决实际问题。

“揽胜摘星”栏目致力于深入挖掘卓越团队的研究成果,展示能源科学领域最富创新性、最具突破性的研究成果,寻求技术推广及广泛应用。同时激发行业更多科研工作者的创新灵感,鼓励探索能源科学领域的未知奥秘,感受科学家们在揽胜巅峰、摘星逐梦过程中的魅力与风采,为全球能源问题的解决贡献智慧与力量。

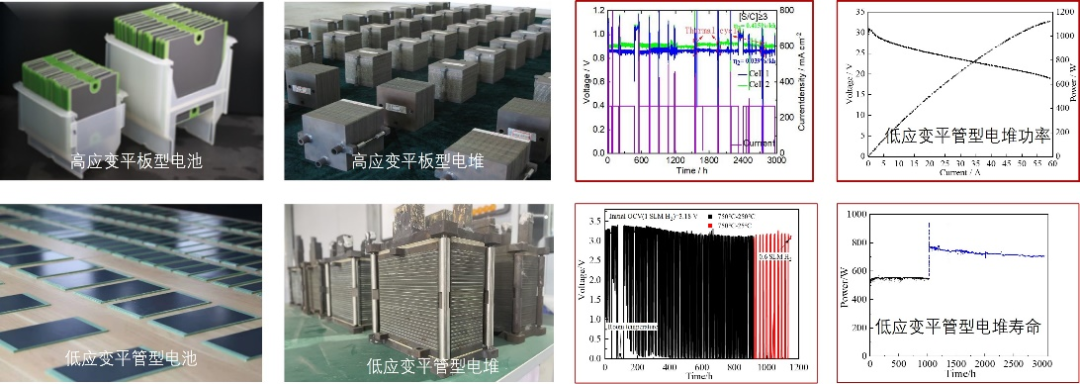

固体氧化物电池可利用低碳燃料、零碳燃料以电化学原理将燃料的化学能高效地转化为电能与热能,其电转化效率可达60%以上,热电联产效率可达85%以上。国际上,固体氧化物电池发电技术已经进入商业化推广阶段。国内,因固体氧化物电池电堆稳定运行寿命与启停运行寿命问题,目前还处于应用示范阶段。中国科学院宁波材料技术与工程研究所燃料电池技术团队围绕上述两大问题开展系统攻关,发展出了低应变高可靠性构型固体氧化物电池的多燃料发电技术。相关技术成果与南方电网、中广核等头部企业开展了紧密合作,并受天使投资创建成立了浙江氢邦科技有限公司。

通过团队持续近20年的攻关,固体氧化物电池单体电池寿命可到40000h,kW级电堆寿命可达20000h,冷热启停可达百次以上,电池与电堆关键器件核心性能指标达到了国际同行商业化产品的同等水平。基于自主研发的电堆,开发了甲烷、甲醇系列发电系统,电效率均超过50%,并分别在油井伴生气、移动动力等场景下示范应用。

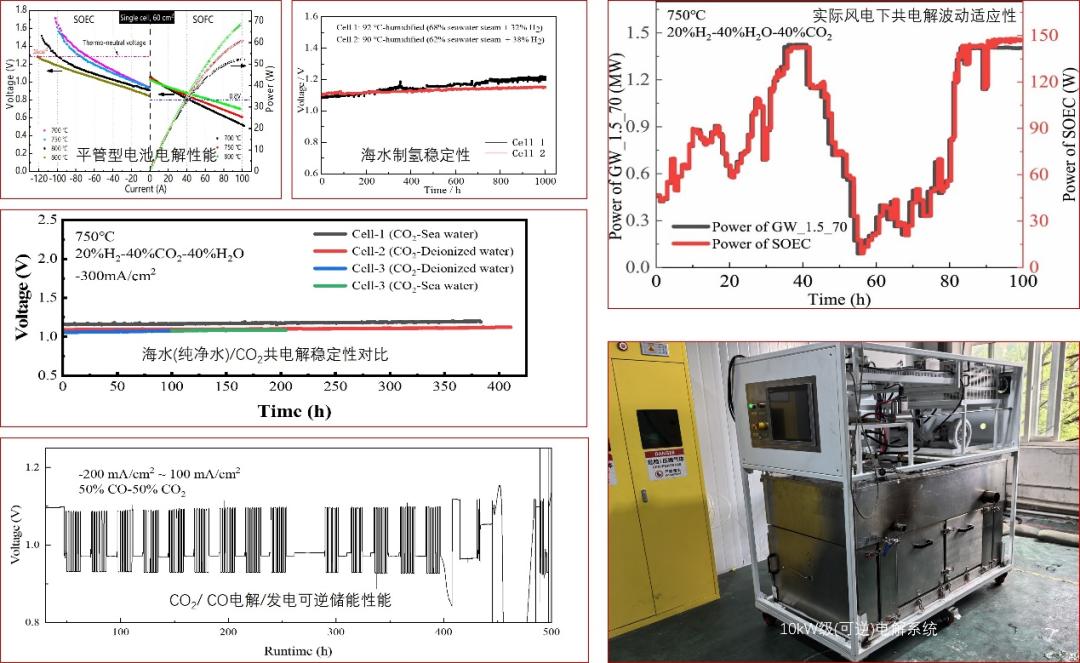

针对可再生电力的规模化长时消纳与CO2资源化利用问题,团队发展了基于固体氧化物电池的低纯水电解制氢(海水、河水)、CO2/H2O共电解制合成气等技术,研究了固体氧化物电池电解的波动电力适应性、电解效率与稳定性问题,开发了10kW级水/CO2电解研发平台,可开展百千瓦级的电解系统集成与研制工作。

团队探究了低纯水环境下电解池的性能变化规律与机理,实现了海水制氢稳定运行;研究了固体氧化物电池波动电力下的动态响应,结果显示固体氧化物电池具有优异的可再生电力动态跟随特性。通过团队技术攻关,工业尺寸固体氧化物电池实现了热中性电压下电解电流密度≥2.0Acm-2@800℃、电解效率接近100%、原料转化率可达70%、电解堆寿命可达20000h的目标。

以CO/CO2为原料,即电解消耗的CO2刚好为放电生成的CO2,研究了固体氧化物电池的可逆特性。开展了101个可逆循环约500h的运行,结果显示,电解衰减率为0.027%/循环,放电衰减率为0.0095%每循环,验证了固体氧化物电池以CO2为原料的长时可逆储能上的巨大应用潜力。

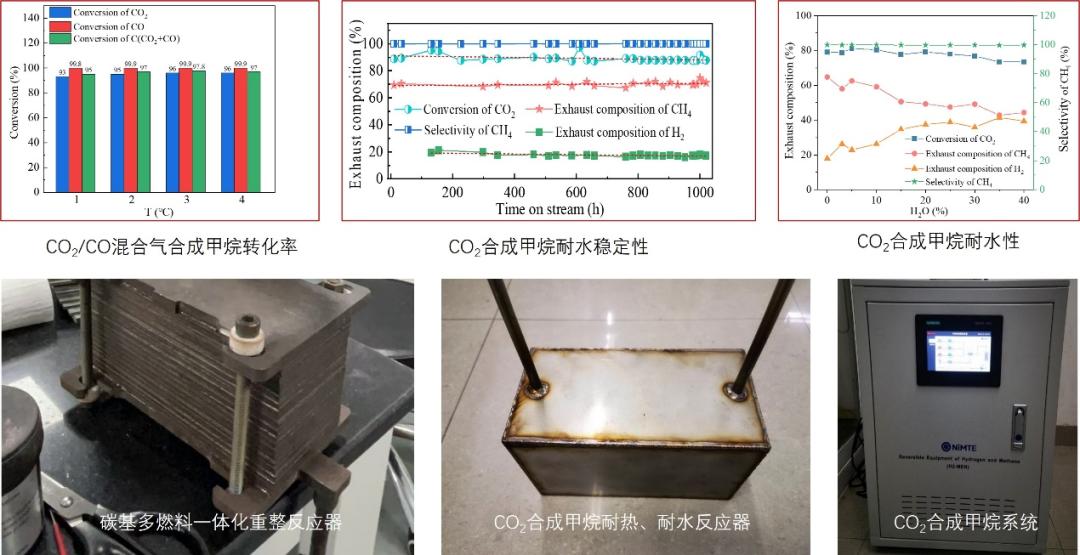

针对传统碳基燃料热催化制氢催化剂不一且易失活问题,开发了新型构型催化反应器,实现了甲烷、甲醇、氨的高效一体化热重整制氢,制氢原料重整转化率≥90%。针对CO2利用和绿氢的存储问题,开发了耐热、耐水的新型合成甲烷反应器,实现了甲烷的高效合成,常压下CO2/CO转化率≥95%,耐水性≥10%以上,耐热温度可达800℃以上而催化剂在工作温度时可依然与初始性能保持一致,合成甲烷电子燃料每标方能耗≤3 kWh,甲烷选择性≥99.9%。

策划丨白娅娜

编辑丨李莎

审核丨常明然